皆さんは、離職証明書とは何かご存知でしょうか。

「従業員の退職時に必要な書類」までは把握していても、他の退職関係書類との違いや、提出が必要なケースを正確に理解していない方もいるかもしれません。

退職関係書類は種類も多く、正直一つ一つを正確に理解するのは至難の業。

でも、曖昧な理解のまま手続きを進めていると、気づかないうちに法律違反になる可能性があるんです。

人事総務担当として、会社に損失を与える行動は避けたいもの。

そこでこの記事では、離職証明書とは何かを詳しく紹介します。

また、退職関係書類それぞれの違いと、提出が必要なケースも解説しましょう。

この記事を読めば、離職証明書とは何か正しく理解し、正確な運用ができます。

「離職証明書とは何か今一度勉強したい」「今の運用方法が正しいか確認したい」という方は、ぜひ最後まで読んでください。

離職証明書とは

まずは、改めて離職証明書とは何か解説します。

また、他の退職関係書類との違いも併せて確認しましょう。

「雇用保険被保険者離職証明書」とは何か

雇用保険被保険者離職証明書(通称:離職証明書)とは、退職した従業員が離職票を発行する際に必要な書類です。

発行主は従業員ではなく会社側のため、担当の方が発行・ハローワークへ提出しない限り、退職者は失業給付の受給手続きを進められません。

3枚綴りになっており、それぞれ会社用・ハローワーク提出用・退職者用「離職票-2」に分かれています。

あとで詳しく説明しますが、従業員が退職=必ず離職証明書を提出する、というわけではありません。

離職票・退職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届との違い

離職証明書と退職関係書類としてよく目にする3つの書類の違いを、解説しましょう。

| 書類名称 | 発行元 | 提出先 | 目的 | 公文書か |

| 離職証明書 | 会社 | ハローワーク | 離職票を発行するため | ○ |

| 離職票 | ハローワーク | 会社から退職者へ送付 | 失業給付の受給のため | ○ |

| 退職証明書 | 会社 | 退職者 | 退職したことを証明するため | × |

| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 会社 | ハローワーク | 失業給付の受給のため | ○ |

離職票とは、公的に離職したことを証明する書類です。

退職した元従業員が再就職や起業するまでの間、失業給付を受給するために必要な書類になります。

雇用保険被保険者資格喪失届とは、被保険者でなくなったことを証明する書類。

雇用保険の資格者ではないことを証明し、こちらも失業給付を受給する際に必要な書類です。

退職した事実を証明する書類が、退職証明書。

内定先・再就職先が、確かに退職したことを確認する際に、提出を求められる場合があります。

公的書類ではなく、退職者からの請求がない限り積極的に発行する必要はありません。

離職証明書の提出期限

離職票発行の際に必要となる、離職証明書。

提出が必要な場合、退職日の翌日から10日以内に必ず提出する必要があります。

もし大幅に提出が遅れたり、提出を求められているのに提出せずに無視すると、雇用保険法第83条4項において、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられます。

リスクを負わないためにも、退職者が発行を希望していると分かった段階で、速やかに提出しましょう。

離職証明書の提出が必要になるケース

離職証明書は、提出が必要なケースと不必要なケースが存在します。

もし実は提出が不要なのに手続きを進めてしまったら、無駄な時間を使ってしまいます。

そこで、離職証明書の発行・提出が必要になるケースと不要なケースを紹介しましょう。

退職者が離職票の発行手続きを開始した場合

離職票を発行する際に、添付書類として離職証明書の発行・提出が必要です。

離職証明書は離職票の発行に必要な書類なので、退職者が求めた際には必ず提出しなければいけません。

離職票の発行には、合わせて「雇用保険被保険者資格喪失届」も必要です。

どちらも提出期限は退職の翌日から10日以内。

退職者には、早めに離職票を発行するか否か確認しましょう。

59歳以上の従業員が退職した場合

退職者が59歳以上の場合は、本人の希望の有無に関わらず、必ず離職証明書の発行・提出が必要になります。

改正高年齢者雇用安定法により、定年または継続雇用制度で契約期間を満了した従業員が退職する際、離職証明書の提出が義務付けられています。

背景としては、60歳以上64歳までの人が雇用される場合、高年齢雇用継続給付の手続きが必要になるからです。

59歳以上の従業員が退職し、転職する際に転職先で「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」を提出することになります。

その際、退職前の賃金支払い状況が分かる「離職票−2」が必要になりますので、本人の希望にかかわらず、59歳以上の退職者には離職証明書を必ず提出しなければなりません。

離職証明書の提出が必要ではない場合も

離職証明書は離職票などの発行に必要な書類ですが、発行・提出は必須ではありません。

例えば59歳以下の従業員で、かつ離職の際にすでに転職先が決まっている場合や、起業する場合。

また、従業員死亡の際には提出が必要ではありません。

従業員退職の際には、離職証明書の提出が必要かどうか、早めに確認しておきましょう。

離職証明書を提出する方法

求められた際には早急に発行・提出する必要がある、離職証明書。

実際に手続きを行う際には、どのように提出すればよいのでしょうか。

続いては、離職証明書を提出する方法を解説しましょう。

専用用紙をハローワークで入手して提出

離職証明書は専用用紙への記入が必要なので、直接ハローワークで記入用紙を受け取り、提出する必要があります。

複写式の専用用紙なので、PCでのダウンロードも現状できません。

どうしても行く時間がない場合は、郵送で対応できる場合もあります。

所轄のハローワークに問い合わせてみましょう。

「e-Gov」で電子申請する

専用用紙での提出が必要な離職証明書ですが、「e-Gov」での電子申請が可能です。

「雇用保険被保険者資格取得届(離職票交付あり)」の申請画面に入力することで、雇用保険資格喪失届と合わせて離職証明書(申請書)の作成が可能です。

注意したいのが、電子申請の際には電子署名の道具が必要なこと。

会社の備品にない場合は、準備しておきましょう。

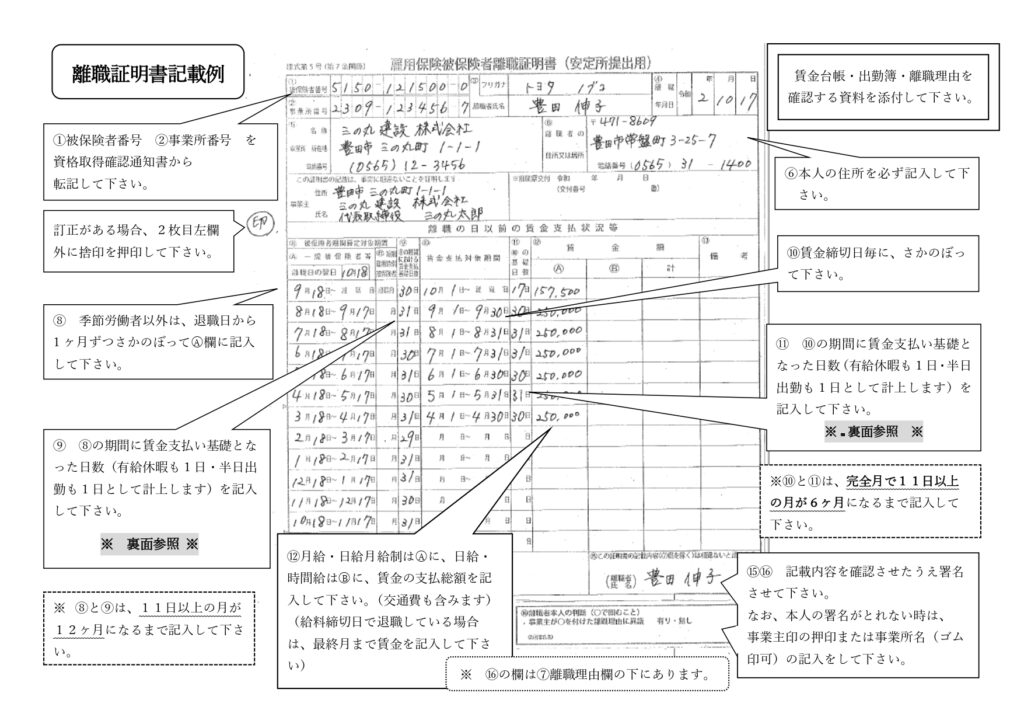

離職証明書の記入例

離職証明書は公的書類のため、記入ミス・記入漏れは許されません。

間違わないためにも、正しい記入例を確認しながら作成することをおすすめします。

そこで、厚生労働省が公開している、離職証明書の書き方を紹介しましょう。

引用:厚生労働省『離職証明書記載例』

記載例を参考にしながら作成すれば、間違わずに記入できるはずです。

もし分からない部分があれば、自分で解決せず所轄のハローワークへ問い合わせることをおすすめします。

離職証明書に関する注意点3つ

公的書類である離職証明書は、何点か注意して運用する必要があります。

そこで、離職証明書に関する注意点を3点紹介しましょう。

- 要請に応えず提出しないと法令違反

- 離職理由を確認する

- 退職者本人が納得して署名・捺印すべき箇所がある

どれも重要な項目なので、一つづつ丁寧に確認しましょう。

要請に応えず提出しないと法令違反

「離職証明書」及び「雇用保険被保険者資格喪失届」は、雇用保険法施行規則第7条において、退職者が求める場合、退職の翌日から10日以内にハローワークに提出しなければいけません。

もし無視したり提出が大幅に遅れた場合、雇用保険法第83条4項で6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に課すことが定められています。

退職者が発行を要請した場合は、最優先で速やかに手続きを進めるよう注意しましょう。

離職理由を確認する

離職証明書を記入する際には、退職者の離職理由を確認しておきましょう。

なぜなら、離職理由の種類に応じて、添付書類が変わるからです。

例として、代表的な離職理由別の添付書類一覧を表でまとめたので、一度確認してみましょう。

| 退職理由 | 添付書類 |

| 「定年によるもの」 | 就業規則など |

| 「採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」 | 労働契約書、雇入通知書、就業規則など |

| 「労働契約期間満了による離職」 | 労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書、タイムカードなど |

| 「早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職」 | 制度の内容が分かる資料 |

| 「希望退職の募集又は退職勧奨」 | 希望退職の募集に応じた場合には、希望退職募集要綱(写)、離職者の応募の事実が分かる資料など |

| 「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」 | 退職願(写)等その内容が確認できる資料 |

退職者本人が納得して署名すべき箇所がある

離職証明書を記載する際に、離職理由について異論はないか確認するため、退職者本人が署名すべき箇所があります。

大切なのは離職する日までに、必ず退職者に証明書の内容を確認してもらうこと。

その上で、退職者本人に該当する事項を○で囲ませた上、離職者の氏名を記載してもらうよう指示しましょう。

なお、帰郷その他やむを得ない理由がある場合には、その理由を記載します。

正しく離職証明書を理解して、適切な運用を心がけよう

離職証明書に関して、正しく理解できましたでしょうか。

うっかり必要なのに提出期限を過ぎたり、提出忘れをすると法律で罰せられる分野です。

提出が必要な場合は、必ず速やかに提出できるように注意しましょう。

コメント